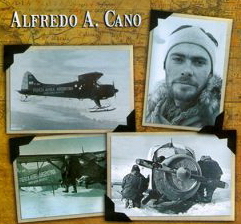

Escapándose de la muerte

Recuerdos de "Fredy" CANO

Escapándose de la muerte

Recuerdos de "Fredy" CANO

A principios de 1953, gracias a la invitación de uno de los edecanes presidenciales, un ex alumno del colegio de Bahía Blanca donde finalizaba el cuarto año, junto con los alumnos de quinto visitamos la Escuela de Aviación Militar.

Los cadetes estaban de vacaciones, de todos modos, caminando entre las hileras de sus camas vacías, alineadas dentro de aquellas cuadras deshabitadas intuí el universo en el que se hallaban sumergidos.

Esa extraña sensación se unió a mi postergado deseo de tener una vida activa, poco burocrática. Esa tarde volé por primera vez en un avión militar y, a partir de ese día, no quise otra cosa que ingresar en la Fuerza Aérea.

Dos años más tarde, como cadete de primer año viví la primera aventura, el 16 de septiembre de 1955, con una sección de camaradas participé en el combate por la toma de la Jefatura de la Policía de Córdoba.

Recuerdo que estaba cuerpo a tierra, escudado detrás de un cantero de la Plaza San Martín, cuando escuché que Juan E. Rivarola, compañero de promoción, me advertía a los gritos que, desde una ventana del piso superior, un policía me estaba apuntando. Me moví y, al instante, oí que dos proyectiles impactaban en el lugar exacto donde había estado. Contesté el fuego y cambié de posición en busca de seguridad.

Al rato, después de que ellos habían levantado la bandera blanca, fusil Máuser en mano, irrumpí en una de las oficinas de planta baja, pegado a las espaldas de un estudiante de medicina, que identifiqué como tal por su guardapolvo blanco.

De pronto, una descarga ensordecedora dio por tierra con el futuro médico. Mientras, sin saber cómo, me refugiaba en una habitación, de reojos advertí dos puntos rojizos que se expandían rápidamente a la altura del pecho del estudiante que había caído boca arriba. Murió de inmediato.

En la oficina, un civil desconocido, desde atrás de un escritorio donde se había parapetado, me gritó que me refugiara junto a él. Una lluvia de balas y los chiflidos de sus rebotes me impidieron cubrirme detrás del escritorio. Sin saber cómo corrí hacia otra habitación, sin daño alguno.

En mi nuevo refugio, no tan expuesto como el anterior, descubrí al cadete Guillermo Mendiberri y a un oficial retirado que también se habían salvado de la balacera. Gracias a la Divina Providencia cesó el fuego y aquella tarde salvé la vida dos veces consecutivas.

En 1959, como alférez ya, fui destinado a la II Brigada Aérea. En esa época, tenía como dotación unos pocos y obsoletos Fiat G-46, cuyo instrumental y equipamiento permitían solo el vuelo visual. Pese a los esfuerzos del Grupo Técnico, eran escasos y afortunados los pilotos que alcanzaban a juntar las seis horas mensuales exigidas. Las restantes, debían completarlas volando como copilotos en los bimotores livianos AT-11 o DH-104.

El 13 de julio de 1959, cuatro aviones, tripulados por un teniente y tres alféreces con sus respectivos mecánicos, despegamos desde El Palomar con destino a Paraná. El cielo estaba cubierto y, según el pronóstico, el techo de nubes no sería inferior a seiscientos metros. En la lateral de Rosario, por el intercomunicador le dije al suboficial Burgos que volaba en el puesto trasero que, para mantener el contacto visual con el suelo, íbamos a descender a quinientos metros. Mientras bajábamos, la Torre de Control de Fisherton, nos informó que Paraná reportaba condiciones similares. Abandonamos la frecuencia de la Torre y nos internamos sobre el río.

El techo fue bajando gradualmente. Al entrar en la costa entrerriana, a menos de cien metros de altura, tuvimos que empezar a volar en formación cerrada para no perdernos de vista. En esas condiciones interceptamos el camino que une Victoria con Paraná y, ya en vuelo rasante, rasante, nos aferramos a él como a un salvavidas.

De pronto, el guía redujo la velocidad en forma paulatina, para compensar la falta de visibilidad horizontal. Igual que un flan, noté que mi avión se volvía indócil y pesado. Eché una ojeada al velocímetro y comprobé que íbamos arañando la velocidad de pérdida con el avión limpio.

Miré al frente, y comprobé que le apuntábamos derecho a una doble hilera de eucaliptos que flanqueaban el camino de acceso a una estancia.

Abrí el motor a pleno y tiré la palanca atrás, con suavidad para evitar la pérdida. Eludí el choque, pero me metí en las nubes. Nivelé el avión y, guiándome por el variómetro, inicié un descenso de un metro por segundo. Por milagro, recuperé el contacto con el terreno con los planos nivelados. Aceleré a velocidad de crucero normal y empecé a llamar al guía para recibir instrucciones. No obtuve respuesta. Al final, logré comunicarme con "Perkins" Solabarrieta, que de la nada apareció delante de la trompa de mi avión. Nos hablamos, y me dispuse seguirlo en una formación un poco más abierta.

Sobrevolamos el aeroclub de Diamante. Junto al hangar, distinguí un Percival que había despegado de Palomar un par de horas antes que nosotros. El descubrimiento me convenció de que era suicida continuar hacia Paraná. Llamé al Perkins y le pedí que aterrizáramos allí. Pero mi transmisor se había roto. Él no respondió. Decidí abandonar una vez más la formación. Comencé un viraje por derecha para regresar a la vertical del aeroclub de Diamante y aterrizar. Un minuto después, escuché horrorizado que Perkins me advertía que iniciábamos el procedimiento de aproximación y que giraba por izquierda para no meterme en el chorro de su avión. ¡Ambos convergíamos al mismo punto desde rumbos opuestos!

Bajé tren y flaps rezando por no chocar el otro Fiat. Maniobré para posarme en una pista ubicada casi paralela al camino, un poco más corta, pero la única capaz de salvarme de la hecatombe. Con el apuro, cerré demasiado el viraje y aparecí muy cruzado. Aterricé, no sin antes dejar atrás valiosos metros de pista. De nada sirvieron mis esfuerzos para frenar. Con la cola baja, aunque bastante rápido, embestí el alambrado perimetral. Crucé un camino vecinal y solo me detuve cuando la pata izquierda del tren chocó contra un poste del alambrado siguiente.

Con la ayuda de Dios y la del peso de mi mecánico, el suboficial Burgos, el avión piloneó sin invertirse y luego volvió a la horizontalidad, pero mi suerte se había agotado. La argolla que sujetaba el cinturón al asiento, desgastada por los años, se cortó y salí despedido hacia delante. Quise frenarme con la mano izquierda y lo único que conseguí fue romper el parabrisas que, de inmediato, se cubrió con sangre. Tuve conciencia de la gravedad al intentar abrir la cabina: mi muñeca con todos los tendones y nervios cortados dejó ver el blanco brillante de los huesos.

Logré abandonar el avión y pedirle a Burgos, que sólo tenía un golpe en el codo, que me hiciera un torniquete para detener la hemorragia. Poco después, partíamos en un viejo Ford A a la clínica de Diamante donde se encontraban un clínico y un ginecólogo. La expresión que pusieron al ver mi herida me hizo dudar de su idoneidad. Por eso, antes de que me anestesiaran con éter, le hice jurar a Burgos que no dejaría que me cortaran la mano.

Por fortuna, el teniente Eduardo Bello, piloto del Percival les dijo que nada más detuvieran la hemorragia y que dejasen el resto a los médicos del hospital militar de Paraná donde finalmente me operaron.

Fuente: Su libro "Todo comenzó en Upsala"